Ce qu'il faut savoir sur les maladies rares

Vivre avec une maladie rare, c’est faire face à une prise en charge qui peut être compliquée. Entre incertitudes, manque d’informations, et difficultés d’accès aux soins, vous pouvez vous sentir incompris et en quête de réponses.

Cette page a pour objectif de répondre à certaines interrogations, de vous fournir des informations essentielles et de vous guider vers les ressources disponibles pour mieux comprendre les maladies rares et les solutions qui existent pour vous, vos proches ou vos patients.

Sommaire

Qu'est-ce qu'une maladie rare ?

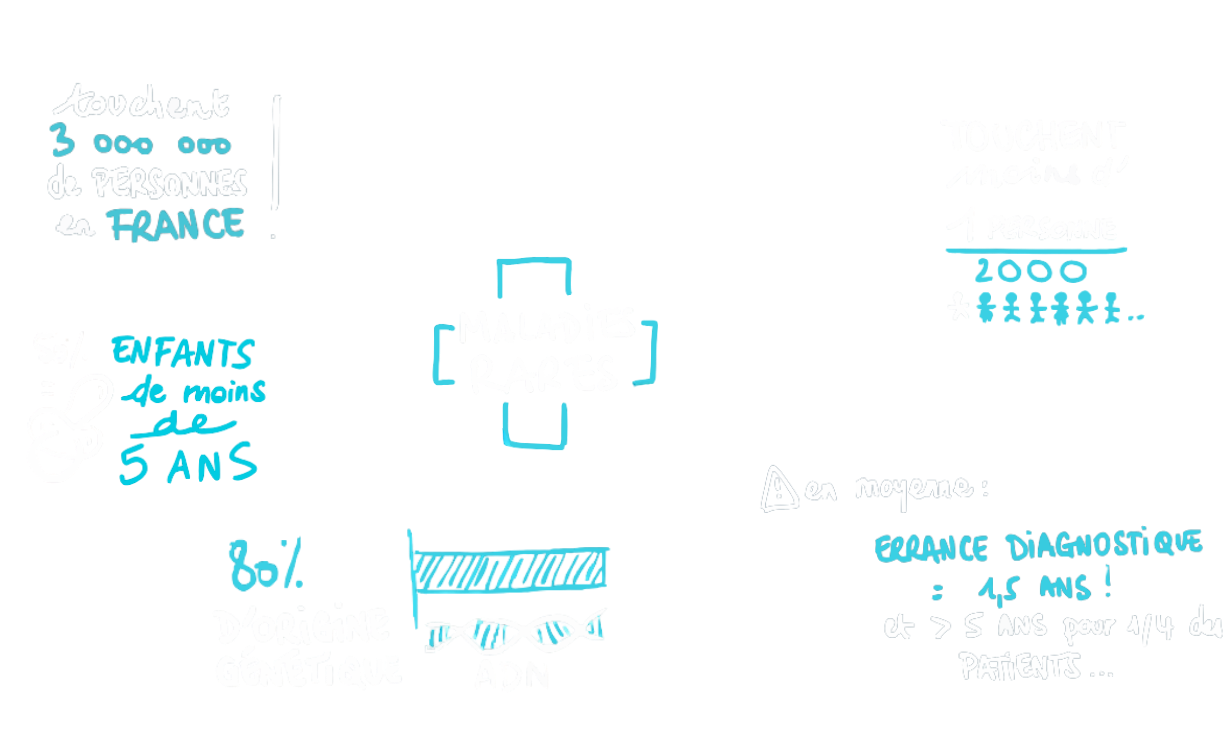

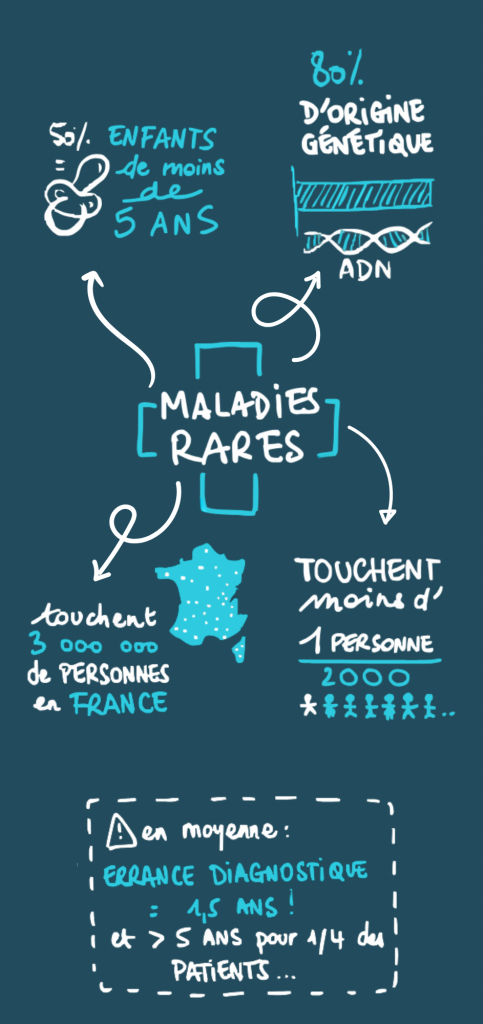

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une maladie est qualifiée de rare lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2 000.

Bien qu’elles soient peu fréquentes individuellement, les maladies rares sont nombreuses : on en dénombre aujourd’hui entre 7 000 et 8 000 dans le monde, et de nouvelles sont régulièrement identifiées.

Les chiffres-clés

Au-delà de ces chiffres, les maladies rares concernent aussi les familles, les proches, les enseignants, les professionnels de santé, et beaucoup d’autres personnes concernée, on comprend que c’est tout un environnement qui est impacté.

Maladie rare ou maladie orpheline : quelle différence ?

Ces termes sont souvent utilisés ensemble, mais ils ne veulent pas dire exactement la même chose :

Maladie rare

Elle est définit par sa faible fréquence :

peu de personne en sont atteintes.

Maladie orpheline

C'est une maladie sans traitement efficace reconnu. Cela concerne plus de 95% des maladies rares.

On parle de médicament orphelin lorsqu’il vise à soigner une maladie rare.

Les impacts des maladies rares sur la santé et la qualité de vie

Les maladies rares peuvent affecter toutes les parties du corps : cœur, foie, peau, os, dents, ainsi que de nombreux autres organes. Elles provoquent souvent des symptômes variés et complexes qui peuvent toucher la mobilité, la respiration, la digestion ou encore la croissance.

Certaines maladies rares entraînent également des déficiences intellectuelles ou sensorielles, telles qu’une perte ou une diminution de la vue, de l’audition, ou des troubles cognitifs, ce qui peut limiter l’autonomie des personnes concernées. Dans environ 9 % des cas, ces maladies conduisent à une perte totale d’autonomie nécessitant une assistance permanente. Beaucoup de patients souffrent de douleurs chroniques, de fatigue importante et rencontrent des difficultés pour accomplir les gestes du quotidien.

Un suivi médical spécialisé est donc essentiel : en raison de la diversité et de la complexité de ces pathologies, les centres de maladies rares jouent un rôle clé dans la prise en charge des patients. Ces centres offrent des soins adaptés et un accompagnement personnalisé pour mieux gérer les maladies rares.

Les conséquences sociales et psychologiques

Au-delà des effets médicaux, les maladies rares ont un impact social et psychologique majeur. L’isolement, la difficulté d’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi que la charge importante pour les aidants familiaux, font partie des défis rencontrés au quotidien. La qualité de vie des patients et de leurs proches peut être gravement altérée, et un soutien psychologique, ainsi que des ressources sociales, peuvent être cruciaux pour surmonter ces obstacles.

Les associations de patients sont une ressource indispensable pour apporter ce soutien, rompre l’isolement et faciliter l’accès à des informations et des aides.

L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), un levier pour mieux vivre avec une maladie rare

L’ETP aide les patients à comprendre leur maladie, à mieux la gérer et à préserver leur autonomie au quotidien. Telle que définie par l’OMS, l’Éducation Thérapeutique du Patient vise à aider les personnes atteintes de maladies chroniques à acquérir ou maintenir les compétences dont elles ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec la pathologie et améliorer leur qualité de vie.

Afin de faciliter cet accès à l’ETP, notre plateforme met à disposition gratuitement des programmes en ligne. Pour les consulter et vous inscrire, rendez-vous sur notre page dédiée

Le parcours complexe du diagnostic des maladies rares

Le diagnostic d’une maladie rare est souvent long à établir. Pour plus d’un quart des personnes concernées, il faut en moyenne cinq ans pour obtenir un diagnostic précis. Aujourd’hui, seulement la moitié des patients atteints de maladies rares bénéficient d’un diagnostic clair, ce qu’on appelle « l’errance diagnostique ».

Dans certains cas, malgré l’ensemble des investigations disponibles, la cause exacte de la maladie reste inconnue : on parle alors d’impasse diagnostique. Cela concerne souvent des formes atypiques de maladies connues ou des maladies dont l’origine génétique, ou autre, reste inconnue. Malheureusement, ça peut être une des issues de l’errance diagnostique.

Les Plans Nationaux Maladies Rares (PNMR)

Les PNMR : vers une meilleure prise en charge des patients

Grâce à l’influence et à l’engagement des associations de patients, les maladies rares sont devenues une priorité majeure de santé publique. La France est d’ailleurs le premier pays en Europe à avoir élaboré et mis en œuvre un Plan National Maladies Rares.

Face à la complexité des maladies rares et aux nombreux obstacles liés au diagnostic et à la prise en charge, une mobilisation coordonnée de tous les acteurs, associations, professionnels de santé, chercheurs, institutions et pouvoirs publics, s’est organisée pour améliorer la connaissance, le diagnostic, l’accompagnement et le développement de traitements adaptés.

Cette dynamique a débuté dès 1995, avec la création par Simone Veil, alors ministre de la Santé, de la mission des médicaments orphelins.

En 1997, la création d’Orphanet, premier portail internet dédié aux maladies rares, a permis de centraliser et diffuser les connaissances dispersées, facilitant ainsi le diagnostic et la prise en charge. À partir de 2000, ce portail s’est progressivement étendu à l’échelle européenne, puis mondiale, et couvre aujourd’hui un réseau de 41 pays.

Depuis 2005, la France a déployé plusieurs Plans Nationaux Maladies Rares (PNMR) qui ont permis notamment :

- D’assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge;

- D’identifier et labelliser des centres de référence et de compétence maladies rares;

- De faciliter l’accès aux médicaments orphelins;

- De développer des ressources d’information pour patients, professionnels et grand public via Orphanet;

- D’améliorer la qualité de la prise en charge;

- De soutenir la recherche;

- De créer 23 filières de santé maladies rares pour renforcer la coopération;

- De renforcer la collaboration européenne et internationale.

Le Plan National Maladies Rares 4 (PNMR 4)

En février 2025, le gouvernement déploie son 4e Plan National Maladies Rares (PNMR4), sous le titre « Des territoires vers l’Europe ».

Ce plan vise à améliorer concrètement la vie des patients, de leurs aidants et des professionnels de santé à travers 4 grands axes :

- Améliorer le parcours de vie et de soins

- Faciliter et accélérer le diagnostic

- Promouvoir l’accès aux traitements dans les maladies rares

- Développer les bases de données et les biobanques